Individueller Sanierungsfahrplan

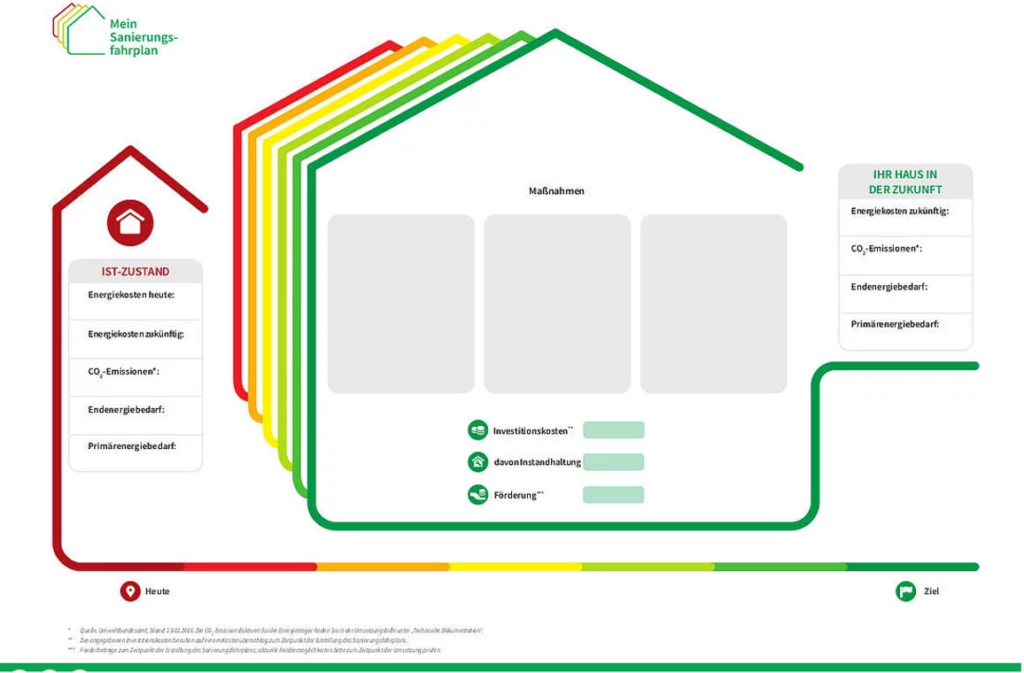

- Der Sanierungsfahrplan visualisiert Eigentümern von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden sinnvolle Maßnahmen, wie sie ihre Immobilie energieeffizient sanieren können.

- Bundesweit können sich Bürger einen „Individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP)“ im Zuge einer vom BAFA geförderten Vor-Ort-Beratung von einem Energieberater zusätzlich ausstellen lassen. Er ist für die BAFA-Vor-Ort-Beratung nicht verbindlich.

- Es besteht keine Verpflichtung, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. Der Sanierungsfahrplan soll nur aufzeigen, welche Sanierungsschritte in welcher Reihenfolge für das Gebäude sinnvoll sind.

- Wer eine Sanierung nach Fahrplan (iSFP) umsetzt, bekommt einen Zuschuss von 50% der Kosten des iSFP bis zu maximal 1.300 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser – also bis zu 650 Euro. Zudem erhöht sich die BEG EM-Förderung um 5% auf 20% und es verdoppeln sich die förderfähigen Kosten auf 60.000 Euro!

- In Baden-Württemberg kann man einen Sanierungsfahrplan als Erfüllungsoption für das EWärmeG anrechnen lassen. Der iSFP ähnelt diesem und wird daher vom Umweltministerium in Baden-Württemberg als Alternative anerkannt.

- Der Sanierungsfahrplan nach EWärmeG wird nicht gefördert. Da der iSFP vom BAFA gefördert wird, kann es sich lohnen, von vornherein einen iSFP nach BAFA erstellen zu lassen.

Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) als Beratungsoption

Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) für Wohngebäude ist eine Alternative zu einem herkömmlichen Beratungsbericht und Möglichkeit, die Ergebnisse der Energieberatung darzustellen. Das Instrument eignet sich für die Erstellung von Fahrplänen für die Schritt-für-Schritt-Sanierung und für die Gesamtsanierung in einem Zug von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern.

Der individuelle Sanierungsfahrplan für Wohngebäude erleichtert Energieberaterinnen und -beratern den Arbeitsalltag, da es den Beratungsablauf systematisch strukturiert und das aufwendige Verfassen und Gestalten von individuellen Ergebnisberichten ersetzt.

Der iSFP wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Zeitraum 2015 bis 2017 von der Deutschen Energie-Agentur (dena), dem Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) und dem Passivhaus Institut (PHI) entwickelt.

Schritt-für-Schritt: So läuft die Erstellung eines iSFP ab

Der iSFP ist ein standardisiertes Instrument und ermöglicht eine inhaltlich hochwertige und kommunikativ gut strukturierte Energieberatung. Durch die Systematik im Beratungsablauf werden die Auftraggeberinnen und Auftraggeber in den Prozess eingebunden und ihre Lebenssituation sowie ihre Interessen einbezogen.

Das Vorgehen bei der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist von folgenden Schritten gekennzeichnet:

Schritt 1: Erstes Beratungsgespräch vor Ort und Datenaufnahme

Schritt 2: Energetische Bilanzierung des Istzustandes

- Bewertung der einzelnen Gebäudekomponenten

- Bewertung des Gesamtgebäudes (primärenergetisch)

Schritt 3: Entwicklung von Sanierungsvorschlägen

Schritt 4: Abstimmung der Sanierungsvorschläge mit der Eigentümerin oder dem Eigentümer

Schritt 5: Ausarbeitung des finalen individuellen Sanierungsfahrplan

Schritt 6: Übergabe des individuellen Sanierungsfahrplan

Schritt 7: Erläuterung des individuellen Sanierungsfahrplan

Energieeffizienz-Klassifizierung: Das bedeuten die Farben im iSFP

Darauf folgt die Bewertung des energetischen Gesamtzustands anhand bedarfsbasierter Kennwerte mit Hilfe einer Bilanzierungssoftware, die als Farbklassen von dunkelgrün bis dunkelrot ausgegeben werden und den Istzustand veranschaulichen sollen.

Durch die farbliche Visualisierung kann man sich ein Bild vom energetischen Ausgangszustand des Wohngebäudes machen und sich besser vorstellen, wie sich die Energieeffizienz des Gebäudes bei Umsetzung der einzelnen Sanierungsvorschläge schrittweise verbessert.

| Farbklasse | Spezifischer Primärenergiebedarf | Energieeffizienz-Klassifizierung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| Dunkelgrün | ≤ 30 | Effizienzhaus Plus/ Effizienzhaus 55 / vollständig mit KfW-Einzelmaßnahmen saniertes Gebäude / Passivhaus | Fortschrittlicher Standard |

| Grün | ≤ 60 | Effizienzhaus 70 / Effizienzhaus 85 / Neubau EnEV 2014 ab 01.01.2016 / vollständig nach Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2014 saniertes Gebäude | Gesetzliche Anforderungen an Neubauten |

| Hellgrün | ≤ 90 | Neubau EnEV 2002 und 2009 / Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2002 / 140%-Regel / Effizienzhaus 100 / Effizienzhaus 115 | Gesetzliche Anforderungen an Neubauten und sanierte Bauteile Stand 2002/2009 |

| Gelb | ≤ 130 | Teilsaniertes Gebäude ab WSchVO 1995 | Teilsaniertes Gebäude |

| Orange | ≤ 180 | Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude vor der WSchVO 1995 | Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude |

| Rot | ≤ 230 | Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude vor der WSchVO 1984 | Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude |

| Dunkelrot | > 230 | Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude vor der ersten WSchVO 1978 | Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude |

Bei der farblichen Klassifizierung wird die beste Komponentenklasse für den auf absehbare Zeit höchsten Effizienzstandard vergeben, beispielsweise Effizienzhaus-40- oder Passivhaus-taugliche Bauteile.

Bei den Komponentenklassen steht die zweite Stufe für die Anforderungen der KfW-Einzelmaßnahmenförderung (außer bei den Lüftungsanlagen). In der dritten Stufe sind die Anforderungen des GEG an sanierte Bauteile oder die Anlagentechnik einsortiert.

Die weiteren Klassen stehen zur Verfügung, um die verschiedenen Baualtersklassen und Teilsanierungen unterscheiden zu können

Schritt-für-Schritt-Fahrplan in Paketen

Der individuelle Sanierungsfahrplan zeigt auf, wie das Gebäude Schritt-für-Schritt über einen längeren Zeitraum durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen umfassend energetisch saniert und der Primärenergiebedarf so weit wie möglich gesenkt werden kann. Die möglichen energetischen Sanierungsmaßnahmen werden dabei nach dem Bestmöglich-Prinzip ausgewählt und sollen Lock-in-Effekte vermeiden.

Wichtiges Element des individuellen Sanierungsfahrplans ist die Bildung von Paketen aus einzelnen Sanierungsmaßnahmen. Die Bildung dieser Pakete trägt folgenden Umständen Rechnung:

- Grundsätzlich trägt dieses Vorgehen im Sanierungsfahrplan notwendigen, aufeinander aufbauenden Vorarbeiten Rechnung: Beispielsweise muss zunächst die Luftdichtheit verbessert werden, damit eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung funktioniert und wirtschaftlich ist.

- Das Vorgehen in Paketen bietet sich auch deshalb an, weil so Ohnehin-Maßnahmen wie z. B. der Aufbau eines Gerüstes nur einmal ausgeführt werden muss.

- Zudem können bereits Sanierungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt werden, ohne, dass sie zeitglich ausgeführt werden müssen. So können z. B. Montagerahmen in die Dämmebene eingebaut werden, sodass später der Einbau neuer Energiesparfenster einfacher möglich ist.

- Ebensolche Vorteile ergeben sich durch sukzessive Einsparungen: Wird zunächst das Haus gedämmt, so reduziert sich der Wärmebedarf und in einer späteren Heizungssanierung kann eine kleinere Heizleistung gewählt werden. Dies verbessert auch das Budget, weil bereits Heizkosten eingespart werden konnten.

Der Eigentümer erhält in seinem Sanierungsfahrplan auch Informationen über die Höhe der Kosten der vorgeschlagenen Effizienzmaßnahmen. Dabei wird die geschätzte, zu erwartende jährliche Gesamtkostenbelastung dargestellt.

Neben den einmaligen Investitionskosten für Instandhaltung und Energieeffizienzmaßnahmen sind die laufenden Betriebs-, Wartungs- und Energiekosten aufgeführt. Sie werden zusammengefasst als durchschnittliche jährliche Kosten über den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren dargestellt. Auch mögliche Erlöse durch eine PV-Anlage werden hier aufgeführt.

Der Energieberater weist auch darauf hin, welche Fördermittel Sie beantragen können.

Förderung des iSFP durch das BAFA

Die Ergebnisse werden vom Energieberater in einem schriftlichen, mehrteiligen Energieberatungsbericht:

- Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“

- Dokument „Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen“

zusammengefasst, den er Ihnen aushändigt und in einem Abschlussgespräch erläutert. Sie erhalten einen Sanierungsfahrplan im Zuge einer geförderten Energieberatung für Wohngebäude.

Seit Anfang 2020 bekamen Hausbesitzer eine BAFA-Förderung für die Energieberatung von 80 Prozent! Seit dem 07. August 2024 wurde der Zuschuss zum iSFP auf 50% reduziert.

Sie können jetzt einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des zuwendungsfähigen Beratungshonorars erhalten, jedoch nur bis

- maximal 1.300 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser

- maximal 1.700 Euro für Wohngebäude mit 3 oder mehr Wohneinheiten

Bei Wohnungseigentümergemeinschaften wird einmalig ein weiterer Zuschuss von höchstens 500 Euro gezahlt, wenn der individuelle Sanierungsfahrplan in einer Versammlung der Wohnungseigentümer erläutert wird. Förderfähig sind hier 100 Prozent des Beratungshonorars bis zu einem Maximalbetrag von 500 Euro.

Grundsätzlich zahlt der Kunde zunächst das volle Honorar an den Energieberater. Der Zuschuss zum iSFP kann vom BAFA aber auch unmittelbar an das Beratungsunternehmen ausgezahlt werden. Der Antragsteller muss dann nicht mehr mit der Zahlung des vollen Honorars in Vorleistung treten, sondern hat von vornherein nur seinen Eigenanteil zu zahlen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das Beratungsunternehmen mit dieser Verfahrensweise einverstanden ist.

iSFP-Bonus für BEG-Sanierungen

Wird eine einzelne Sanierungsmaßnahme auf Grundlage eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) umgesetzt, so erhöht sich der Zuschuss gemäß der aktuell geltenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) von 15% auf 20% der förderfähigen Kosten.

Mit einem iSFP verdoppeln sich zudem die förderfähigen Kosten von 30.000 Euro auf 60.000 Euro. Die maximale Förderung einer BEG EM steigt mit einem iSFP-Bonus von 4.500 Euro (ohne iSFP) auf bis zu 12.000 Euro (mit iSFP)! Und auch der iSFP an sich wird mit 50% gefördert!

| Einzelne Sanierungsmaßnahme | Zuschuss | iSFP-Bonus |

|---|---|---|

| Maßnahmen an der Gebäudehülle (bspw. Dämmung Außenwände, Dachflächen, Austausch von Türen und Fenstern) | 15% | + 5% |

| Anlagentechnik (bspw. Einbau und Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen, Einbau digitaler Systeme zur Verbrauchsoptimierung) | 20% | + 0% |

| Erneuerbare Energien für Heizungen (bspw. Wärmepumpen, Biomasseanlagen, Hybridheizungen oder Solarthermieanlagen) | 30 bis 70% | + 0% |

| Maßnahmen zur Heizungsoptimierung (bspw. hydraulischer Abgleich einschließlich Austausch von Heizungspumpen) | 20% | + 5% |

| Fachplanung und Baubegleitung im Zusammenhang mit einer Einzelmaßnahme | 50% | + 0% |

Vorsicht vor der Online-Ausstellung von Sanierungsfahrplänen!

Teilweise gibt es Anbieter, die alle zur Erstellung eines iSFP ohne Vor-Ort-Beratung rein auf Basis eines Online-Gesprächs erheben. Die Aussagekraft und auch die Rechtsgültigkeit des iSFP könnten dann jedoch eingeschränkt sein.

Wie genau ein adäquater iSFP erstellt wird, ist in den Richtlinien zum Thema Energieberatung auf der Webseite der BAFA zu finden. Im dort verlinkten „Merkblatt für die Erstellung eines Beratungsberichts / individuellen Sanierungsfahrplans“ finden sich die notwendigen „Daten zum Ist-Zustand von Gebäudehülle und Anlagentechnik“:

„Eine umfassende und vollständige Bestandsaufnahme und der energetischen Qualität des Beratungsobjekts ist für die Prüfbarkeit des Beratungsberichts durch das BAFA unerlässlich“, heißt es seitens des BAFA.

Auf Nachfrage beim Deutsches-Energieberaternetzwerk (DEN) e.V. wurde uns mitgeteilt, dass bisher nur aufgrund der Corona-Pandemie die Möglichkeit des Abschlussgesprächs per Telefon zugelassen wurde. Grundsätzlich seien dem DEN aber keine Fälle bekannt, in denen Sanierungsfahrpläne ohne Vor-Ort-Besuch der Immobilie lediglich online ausgestellt wurden. Das DEN wurde aber vom BAFA über die teilweise mangelhafte Qualität der Beratungsberichte informiert, die laut DEN evtl. auf die reine „Online-Praxis“ zurückführbar sei.

Hinsichtlich einer qualitätsgesicherten Energieberatung würden laut DEN Verbandsmitglieder auch nicht „auf die Idee kommen“, eine Energieberatung ohne Vor-Ort-Begehung nur auf Grundlage eines Gesprächs durchzuführen. Zumal die Vor-Ort-Bedingungen ja auch fotografisch im Beratungsbericht dokumentiert werden müssen.

Die Politik hat auf diesen Umstand reagiert: Zum 01.07.2023 trat für die Bundesförderung der Energieberatung für Wohngebäude (EBW) eine neue Richtlinie in Kraft, die ein paar Verschärfungen der Förderkriterien vorsieht. Unter anderem ist nun eine Datenaufnahme vor Ort obligatorisch: „Ein Energieberater oder eine Energieberaterin ist im Rahmen einer nach der EBW-Richtlinie geförderten Energieberatung grundsätzlich verpflichtet, den Ist-Zustand des Wohngebäudes vor Ort aufzunehmen„, heißt es in den FAQ des BAFA.

Kosten und Förderung

Der Sanierungsfahrplan ist eine relative günstige Möglichkeit die Auflagen des EWärmeG zur erfüllen: Für Ein- oder Zweifamilienhäuser liegen die Kosten je nach Objekt in einer Größenordnung von rund 800 Euro. Die Kosten für einen Sanierungsfahrplan bei einem Nichtwohngebäude mit vereinfachtem Berechnungsverfahren belaufen sich auf 3.000 und 6.000 Euro. Für andere Nichtwohngebäude ist mit Kosten von etwa 3.000 bis 8.000 Euro je Nutzungseinheit zu rechnen.

Im Vergleich zu den Kosten für die Erfüllung der verbleibenden 10 Prozent, sollte man daher unbedingt die Möglichkeit der Ausstellung eines Sanierungsfahrplanes in Anspruch nehmen. Hier lohnt es sich trotzdem, mehrere Angebote für einen Sanierungsfahrplan von verschiedenen Gebäudeenergieberatern anzufordern, um das beste Angebot auswählen zu können.

Die Ausstellung eines Sanierungsfahrplans für Wohngebäude oder Nichtwohngebäude wird vom Umweltministerium Baden-Württemberg nicht mehr gefördert.

Da der Sanierungsfahrplan auch entsprechend der Vorgaben der BAFA „Vor-Ort-Beratung“ erfüllt werden kann, können auch hierüber BAFA-Förderungen in Anspruch genommen werden: Eigentümer erhalten so (zum Stand der Veröffentlichung dieses Artikels) einen maximalen Zuschuss zu den Kosten für einen Sanierungsfahrplan von maximal 800 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser bzw. 1.100 Euro für Wohngebäude mit drei oder mehr Wohneinheiten.