Entwässerungsanlagen

Entwässerungsplan für Gebäude und Grundstück

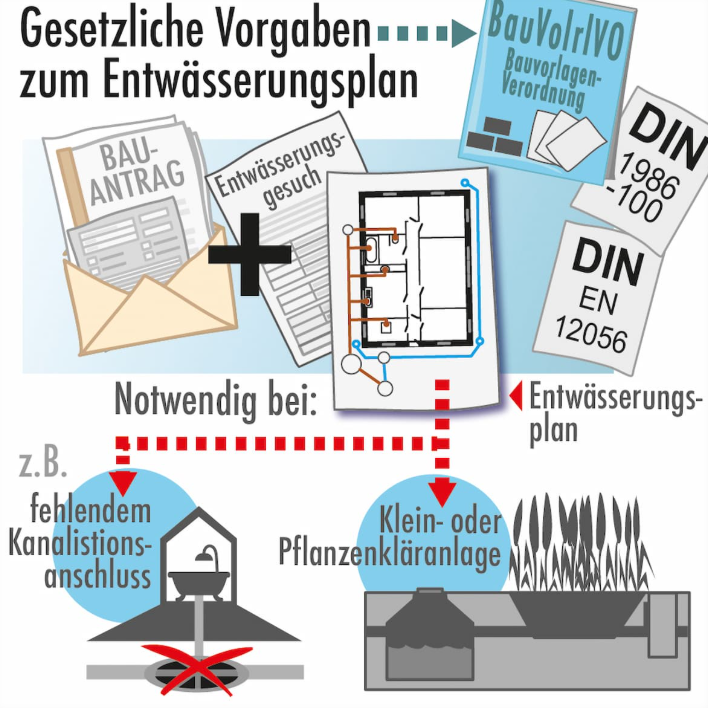

Im Entwässerungs- oder auch Grundstücksentwässerungsplan wird die Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser vom Grundstück dargestellt. Als Bauvorlage ist dieser Plan Teil des Bauantrags.

- Entwässerungsplan als Bauvorlage.

- Was enthält der Entwässerungsplan.

- Gebäudeentwässerung und Grundstückentwässerung.

Entwässerungsplan als Bauvorlage

Dieser Plan stellt den Verlauf von Abwasserleitungen vom Haus und auf dem Grundstück bis zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation dar. Er ist als zusätzliche Anlage zum Bauantrag erforderlich, wenn die Eintragung der Abführung von Abwasser und Regenwasser im Lageplan zu unübersichtlich wird. Auch dann, wenn Ihr Grundstück nicht an die Kanalisation angeschlossen ist und Abwasser in eine Kleinkläranlage oder eine Pflanzenkläranlage auf dem Grundstück geleitet wird, muss dies im Entwässerungsplan zeichnerisch dargestellt werden.

Den Inhalt des Entwässerungsplans regelt die Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO). Die entscheidende DIN-Norm für die Erstellung des Entwässerungsplans ist die 1986-100 „Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen“. Maßgeblich für die Entwässerung innerhalb des Gebäudes ist die Norm DIN EN 12056 „Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden“.

Was enthält der Entwässerungsplan

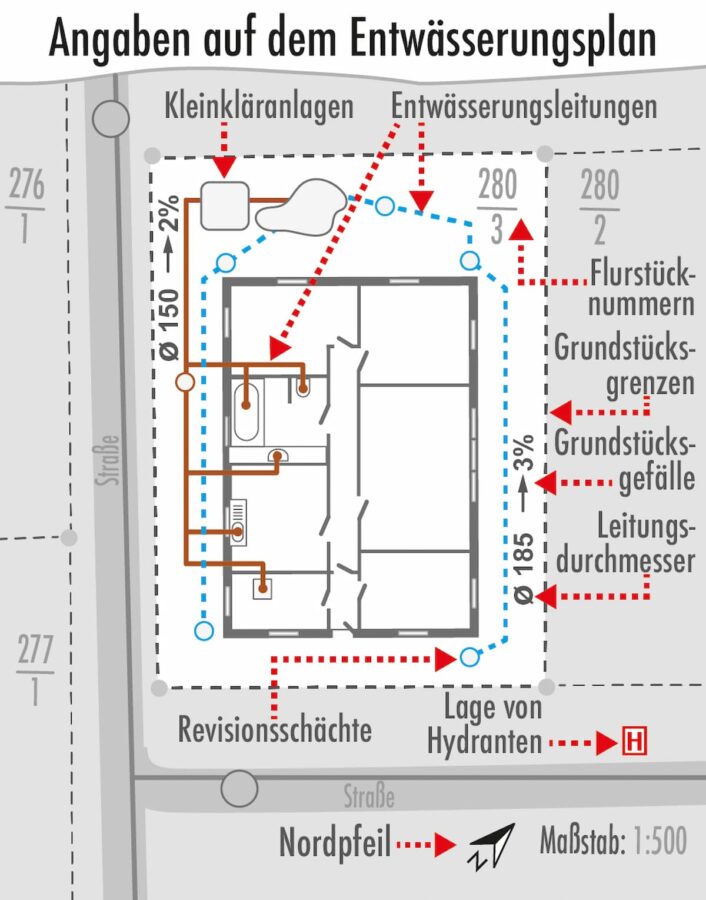

Die Basis des Entwässerungsplans bilden Grundrisse und Schnitte des Gebäudes sowie der Lageplan. Dort werden die Abwasserleitungen vom Gebäude über das Grundstück bis zur öffentlichen Kanalisation eingezeichnet. Mindestens muss ein Entwässerungsplan folgende Angaben enthalten:

- Lage des Grundstücks in Bezug auf die Nordrichtung mit Nordpfeil

- Flurstücksnummer(n) und Flurgrenzen des Baugrundstücks sowie der Nachbargrundstücke

- Lage von Hydranten oder anderen Wasserstellen für die Feuerwehr (zum Beispiel Löschteiche)

- Lage aller Leitungen

- Kleinkläranlagen, Sammelgruben, Sickeranlagen und Schächte

- Angabe zum Grundstücksgefälle

- Leitungsquerschnitte

Für die Darstellung gibt es bestimmte Zeichnungsregeln, zum Beispiel hinsichtlich Strichstärken und Linienarten oder Farben in Abhängigkeit von den dargestellten Objekten und dem Maßstab der Zeichnung.

Gebäudeentwässerung und Grundstücksentwässerung

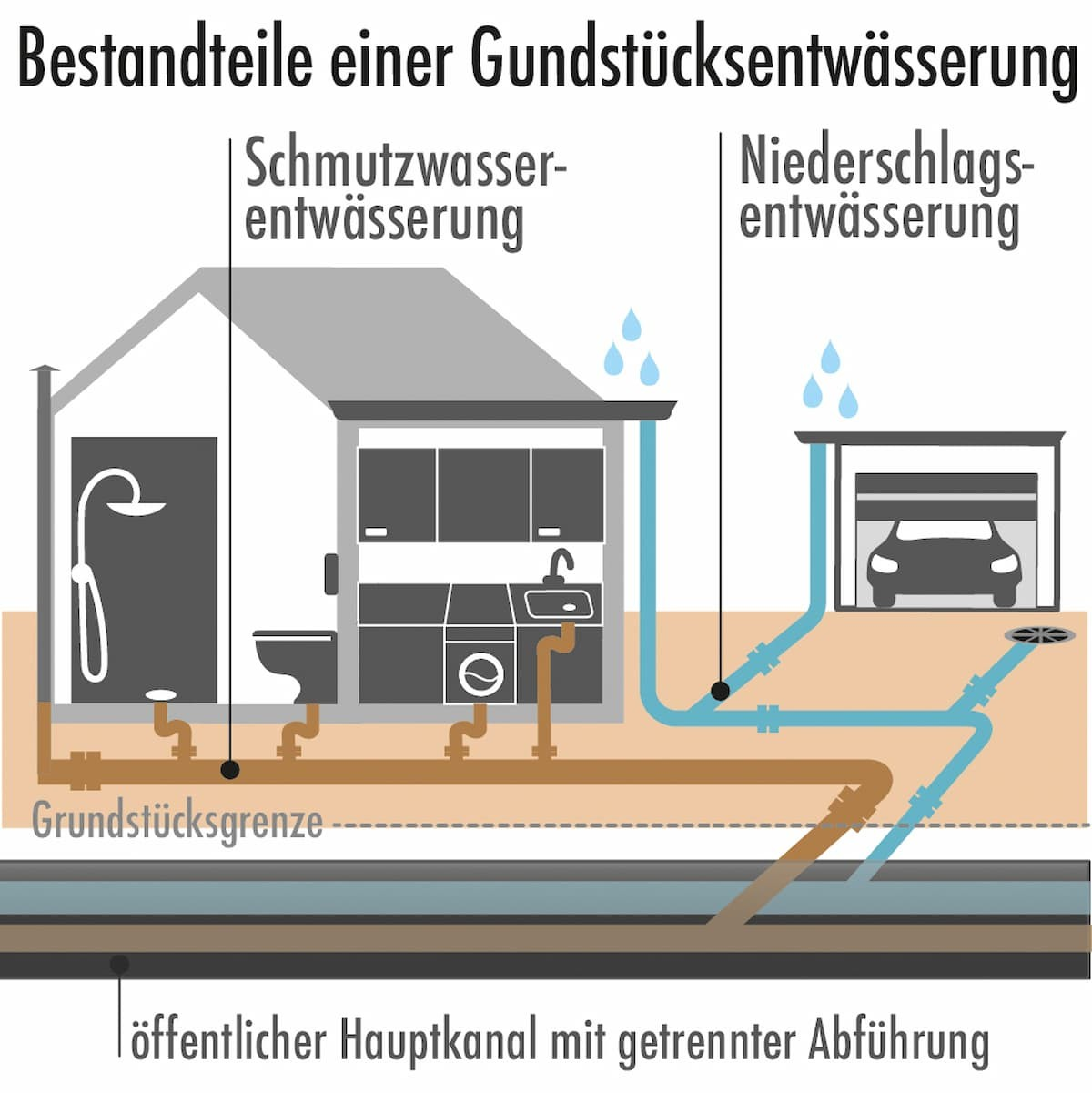

Hinsichtlich der Entwässerung auf dem Grundstück ist zum einen zwischen der Entwässerung des Gebäudes selbst sowie der Grundstücksentwässerung zu unterscheiden.

Gebäudeentwässerung

Hier ist zwischen der Schmutzwasserentwässerung, das im Haus selbst anfällt und in die Kanalisation entsorgt wird und der Niederschlagsentwässerung aus über die Regenrinnen und Fallrohre zu unterscheiden.

Grundstücksentwässerung

Darunter sind alle Abwasserleitungen auf dem Grundstück selbst zusammengefasst. Die Kanäle sind unterirdisch verlegt und verbinden die Gebäudeentwässerung mit dem öffentlichen Kanalisationsnetz. In der Regel werden Niederschlagswasser und Schmutzwasser getrennt abgeführt, ist dies nicht der Fall, spricht man von einem Mischsystem.

Entwässerungsplan Beispiel

Versickerungsanlagen von Niederschlagswasser gemäß DWA-A 138

In Deutschland sind die Anforderungen an Versickerungsanlagen (für Niederschlagswasser) im DWA-Arbeitsblatt-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) festgelegt.

Das Arbeitsblatt A 138 unterscheidet

- Becken-Versickerung

- Flächen-Versickerung

- Mulden-Versickerung

- Mulden-Rigolen-Versickerung bzw. Mulden-Rigolen-System (Mulde mit Notüberlauf in die Rigole)

- Rigolen-Versickerung

- Schacht-Versickerung (z. B. per Sickergrube)

Becken-Versickerung

Diese Form der Versickerung folgt dem Funktionsprinzip der Versickerungsmulde, jedoch ist das Verhältnis zwischen angeschlossener und versickerungswirksamer Fläche hier im Regelfall deutlich größer als bei der Versickerungsmulde. Im Entwurf des DWA Arbeitsblattes A-138-1 von 2020 werden Versickerungsbecken aus diesem Grund als zentrale Versickerungsanlagen klassifiziert.

Beispiel

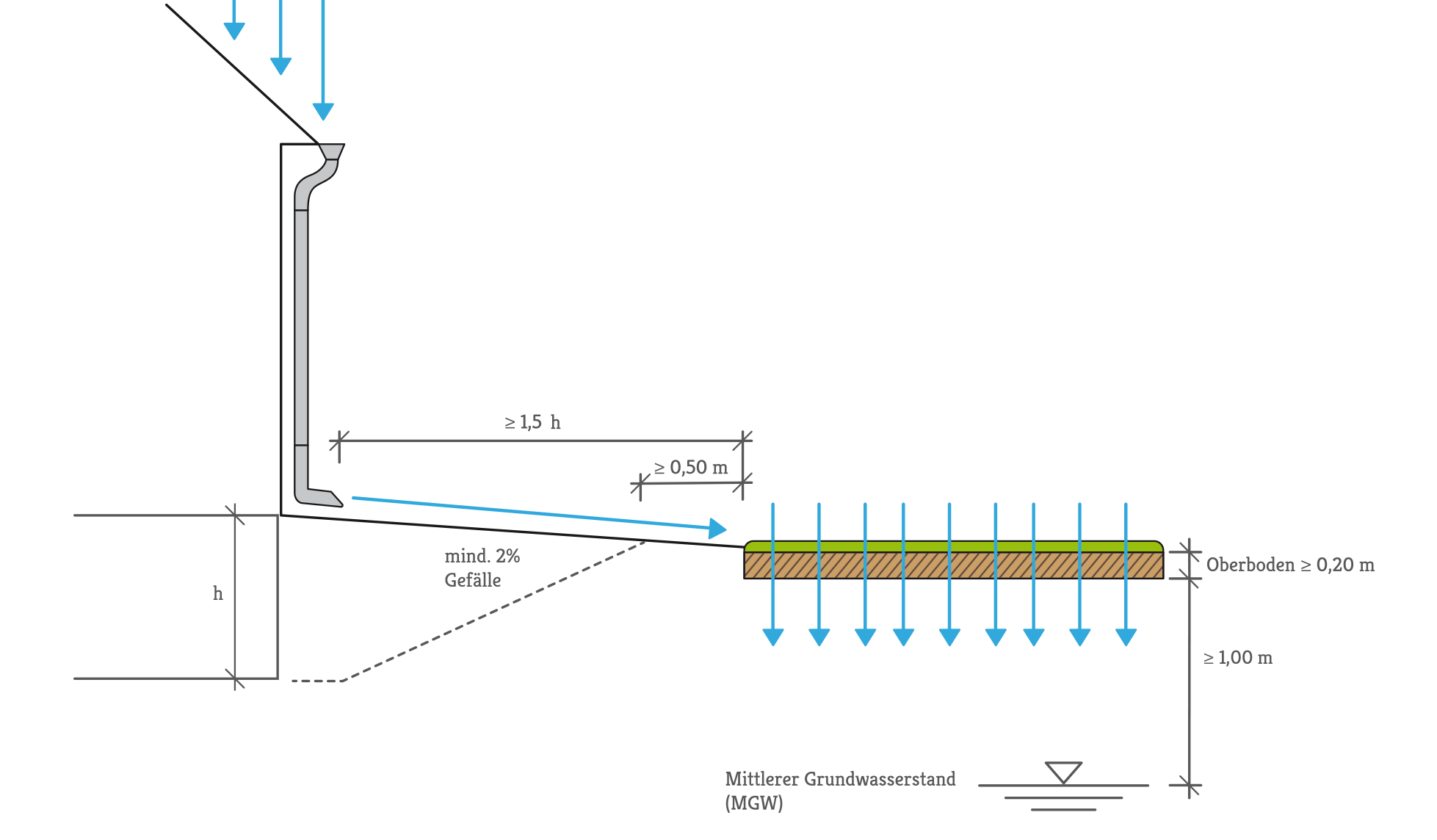

Flächen-Versickerung

Bei der Flächenversickerung handelt es sich um die Art der oberflächlichen Versickerungen, welche den natürlichen Umständen am ehesten simuliert. In der Regel geschieht diese im Seitenbereich der zu entwässernden Fläche über bewachsenen Oberboden. Bei dieser Art der Versickerung wird kein Abfluss zwischengespeichert, sondern direkt großflächig in den Untergrund filtriert.

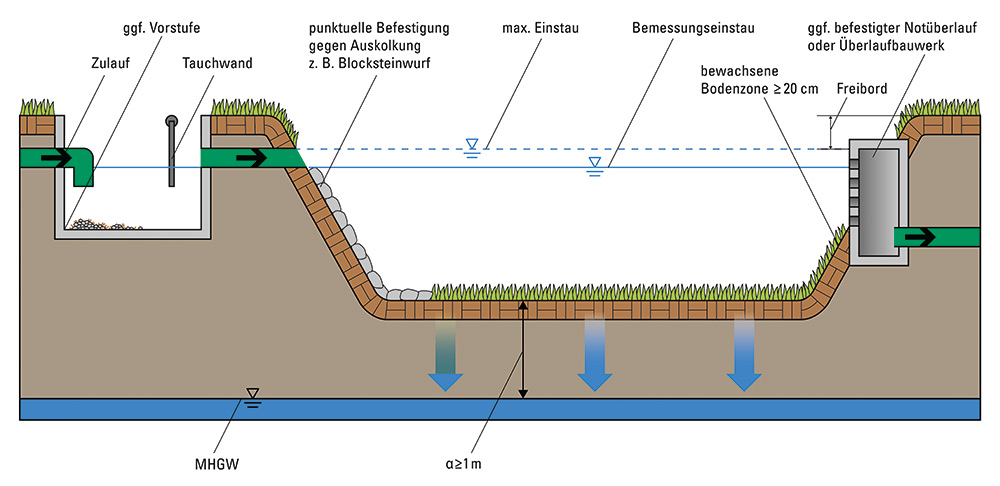

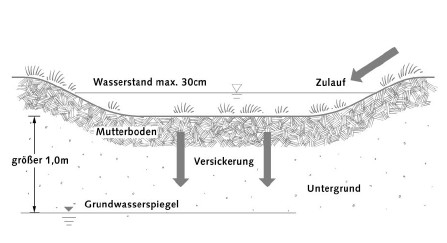

Mulden-Versickerung

Bei Versickerungsmulden handelt es sich um begrünte Vertiefungen im Boden, welche einen Rückhalt und eine Speicherung des Abflusses der angeschlossenen befestigten Flächen zulassen. Die Versickerung geschieht über die Grund- sowie die Seitenflächen der Anlage.

Die Flächen lassen neben der Versickerungswirkung auch eine Bepflanzung mit verschiedenen Vegetationsformen zu. Mulden sind in der Regel zwischen 1,0 und 2,5 m breit und bis zu 30 cm tief. Die Tiefe darf dabei jedoch nicht mehr als ein Fünftel der Breite betragen.

Beispiel

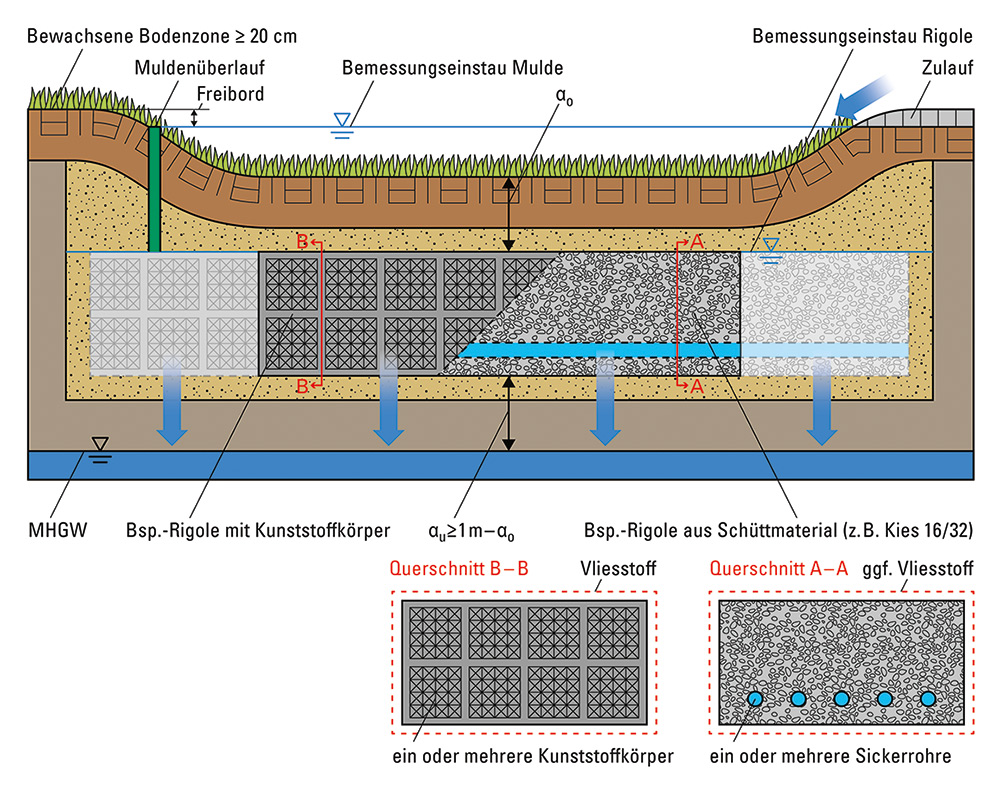

Mulden-Rigolen-Versickerung

Das Mulden-Rigolen-Element (M-R-E) kombiniert die Techniken der Mulden- und Rigolenversickerung. Hier werden Versickerungsmulde und Rigole vertikal übereinander angeordnet. Ziel ist es, eine große Speicherkapazität mit einem geringen Flächenverbrauch und der Reinigungsleistung der belebten Oberbodenzone zu kombinieren. Das Mulden-Rigolen-Element bietet dabei zwei separate Speicher für das Regenwasser.

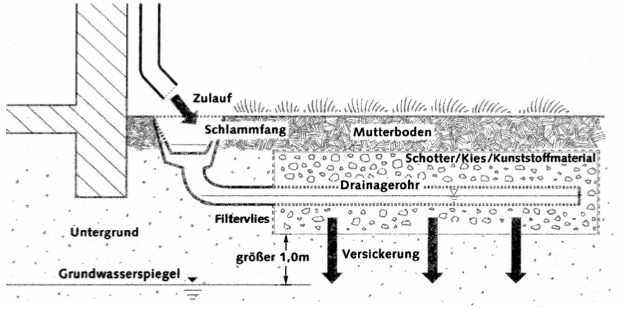

Rigolen-Versickerung

Die Rigole ist eine Technik der dezentralen Versickerung, bei welcher unterirdischer Speicherraum für den Abfluss geschaffen wird. Die Versickerung geschieht über die Grund- und Seitenflächen der Anlage. Das zu versickernde Regenwasser kann jedoch im Regelfall nicht durch die Anlage selbst gereinigt werden, da keine Passage durch reinigende Schichten geschieht.

Beispiel

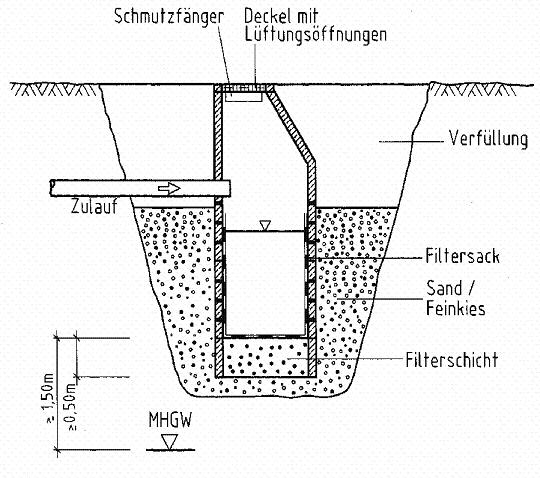

Schacht-Versickerung

Bei der Schachtversickerung wird der Niederschlagsabfluss über Rohrleitungen in einen in den Boden eingelassenen Schacht geleitet und dort zwischengespeichert, um anschließend zu versickern. Im Arbeitsblatt DWA-A 138 werden zwei Typen von Versickerungsschächten beschrieben. Der Typ A weist dabei, zusätzlich zum offenen Boden mit Filterschicht, Öffnungen oberhalb der Schachtsohle auf, durch welche das gesammelte Niederschlagswasser austreten kann. Für den Einsatz wird eine Abflussbehandlungsanlage vor dem Zulauf gefordert. Der Typ B weist keine seitlichen Durchtrittsöffnungen auf, es wird ausschließlich über die Grundfläche versickert. Für die Reinigung sorgt hier eine Filterschicht, für deren Aufbau ein karbonhaltiger Sand empfohlen wird.

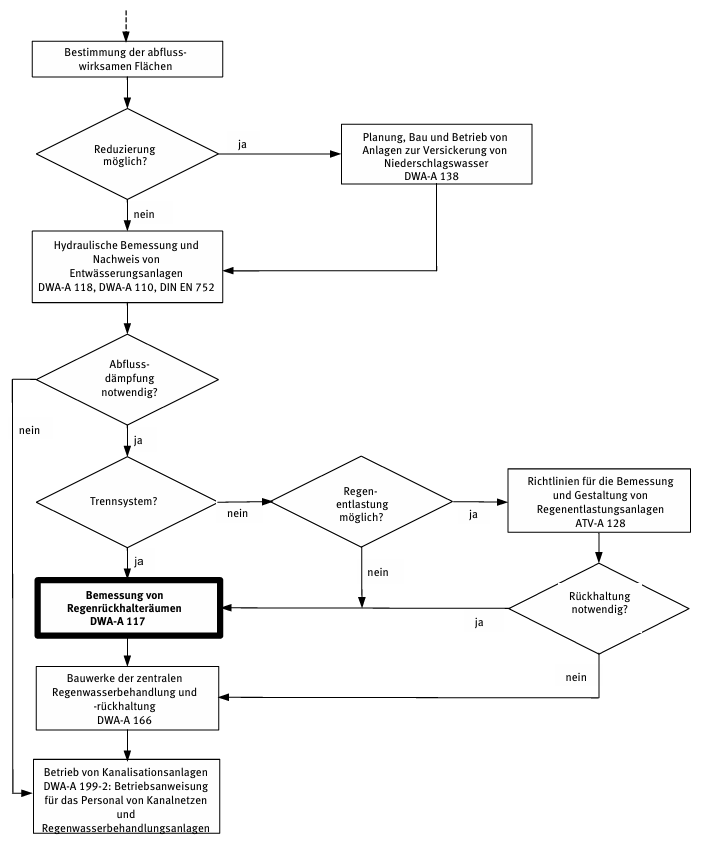

Bemessung von Regenrückhalteräumen gemäß DWA-A 117

Die Bemessung von Regenrückhalteräumen (RRR) mit dem einfachen Verfahren erfolgt unter der Vorgabe von Regenspenden. Hierbei wird vereinfachend vorausge setzt, dass die Häufigkeit der Regenspende der Über schreitungshäufigkeit des RRR entspricht. Für die Ermittlung der Regenspenden in Abhängigkeit von Häufigkeit und Dauer ist auf „KOSTRA-DWD 2000“ (itwh 2009) oder gegebenenfalls auch auf örtliche Niederschlag-Starkregenauswertungen gemäß Arbeitsblatt DWA-A 531 zurückzugreifen.

Außerdem wird vereinfachend angenommen, dass der Drosselabfluss von der Füllhöhe des Beckens nicht abhängig ist. Ist keine geregelte Drossel vorgesehen, sollte er als arithmetisches Mittel zwischen dem Abfluss bei Speicherbeginn und Vollfüllung angesetzt werden. Hiervon abweichende Vorgaben sind in begründeten

Fällen möglich. Eine genaue Berücksichtigung beliebiger Drossel- und Speicherkennlinien und ihres Einflusses auf das erforderliche Volumen kann mit dem Verfahren der Langzeitsimulation und entsprechenden Modellen erfasst werden.

Bemessung von Regenrückhalteräumen Beispiel

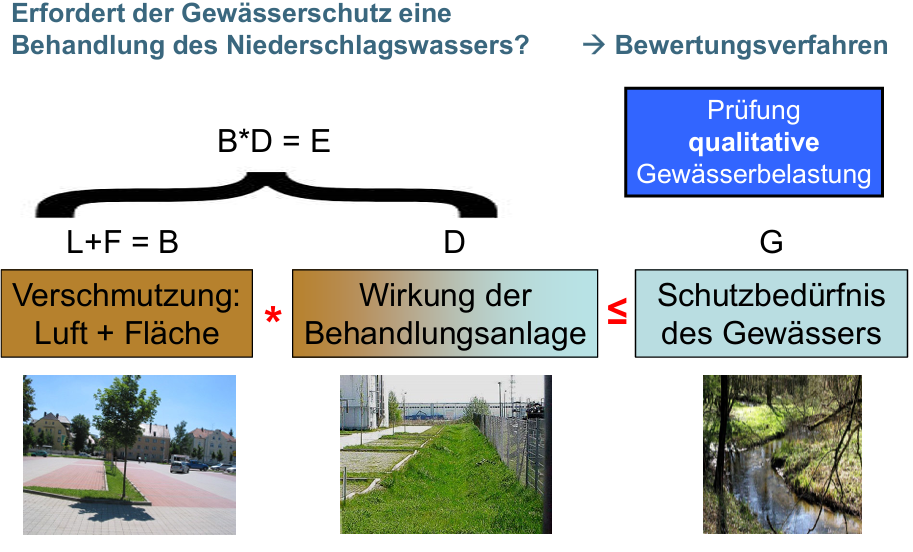

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA - M 153

Die Beschaffenheit des Regenabflusses wird durch verschiedene Kriterien beeinflusst. So wird die Einstufung der Gewässer einer Verschmutzung des Regenwassers durch Einflüsse der Luft und Grad der Verschmutzung der Oberfläche gegenübergestellt, um so eine geeignete Regenwasserbehandlung zur ökologisch orientierten Siedlungsentwässerung zu erzielen. Oberste Prämisse von DWA-M153 ist, die Gewässer- / Grundwasser Güte durch zuführen des Niederschlages von künstlich Versiegelten Nutzflächen nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessern.

Einstufung der Gewässer

- Gewässer werden in verschiedene Gewässertypen gestuft um den Grad der besonderen Schutzbedürfnisse zu definieren

- so unterscheidet man in Fließgewässer in Abhängigkeit ihrer Fließzeit, stehende und gestaute Gewässer und Grundwasser in und außerhalb von Wasserschutzzonen

Einflüsse der Luft

- die Luftverschmutzung staffelt sich von gering, in Siedlungsbereichen mit geringem Verkehrsaufkommen, bis hin zur starken Luftverschmutzung im Einflussbereich von Gewerbe und Industrie mit Staubemission durch Produktion, Bearbeitung, Lagerung und Transport

Einfluss der Herkunftsfläche

- Abhängig von der Flächenverschmutzung, wird von einer geringen Verschmutzung bei Dachflächen und Terrassen, einer mittleren Verschmutzung bei wenig befahrenen Verkehrsflächen, bis hin zu stark verschmutzten Flächen auf starkbefahrenen Straßen oder Gewerbe und Industriegebieten ausgegangen

Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung

Unabhängig von der Größe der angeschlossenen und undurchlässigen Flächen, ist bei jeder Versickerungsanlage zu prüfen, ob eine Regenwasserbehandlung entsprechend Merkblatt DWA-M153 erforderlich ist. Die Vorgaben des Arbeitsblatt DWA-A138 sind zu beachten.

Bewertungsverfahren Beispiel

Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100

Gemäß DIN 1986 -100 ist für Grundstücke über 800 qm abflusswirksamer Fläche ein Überflutungs nachweis zu erstellen.

Was wird nachgewiesen?

- Es ist nachzuweisen, dass die über die Regelbemessung hinaus anfallenden Niederschlagswassermengen auf dem Grundstück schadlos zurückgehalten werden.

- Es ist nachzuweisen, dass dafür die entsprechen den Rückhalte- bzw. Retentionsräume (VRück), wie z.B. Speicherbecken, Stauraumkanäle, Rigolen o.ä. geschaffen werden.

Wie kann ein VRück auf dem Grundstück geschaffen werden?

In der Regel ist eine Drosselung der Einleitmengen auf die Regelbemessung* auszuführen. Somit ist sichergestellt, dass bei Niederschlägen größer der Regelbemessung* überhaupt ein Einstau auf dem Grundstück erfolgen kann. Normalerweise erfolgt dies durch den Einbau von sogenannten Drosselorganen, z. B. Wirbeldrosseln, Drosselabläufen für Flachdächer u. ä.. Bei den meisten Bauvorhaben gilt eine Versickerungspflicht: Hier empfiehlt es sich, die Versickerungsanlage entsprechend um das Volumen des errechneten VRück zu erweitern. Übrigens: Durch eine Versickerung des Niederschlagswassers profitiert der Grundstückseigentümer mehrfach. Er kommt seiner Verpflichtung nach, spart Niederschlagswassergebühren, dient dem Umweltschutz – und benötigt keine Drosselorgane.

* Regelbemessung und Drosselung der Einleitmengen auf die Regelbemessung

Zur Ermittlung der Regelbemessung [l/s] sind die Werte aus der Tabelle Regenspenden zu verwenden.

Überflutungsnachweis Beispiel

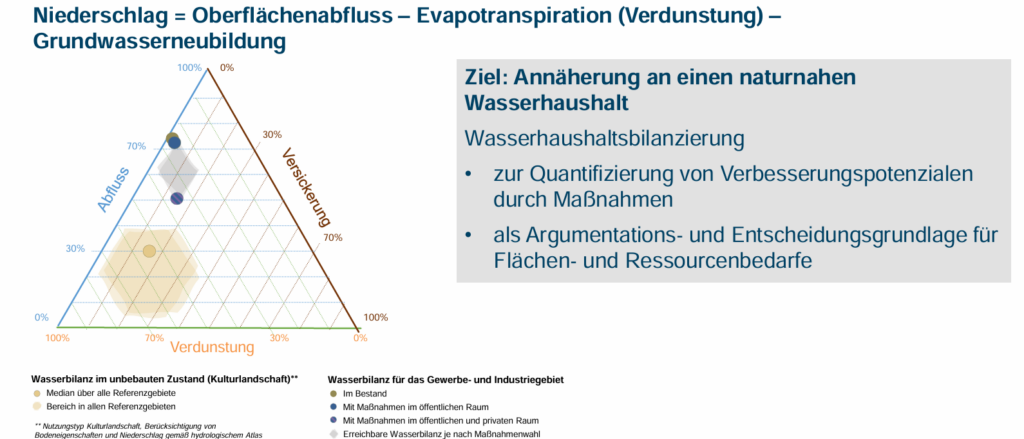

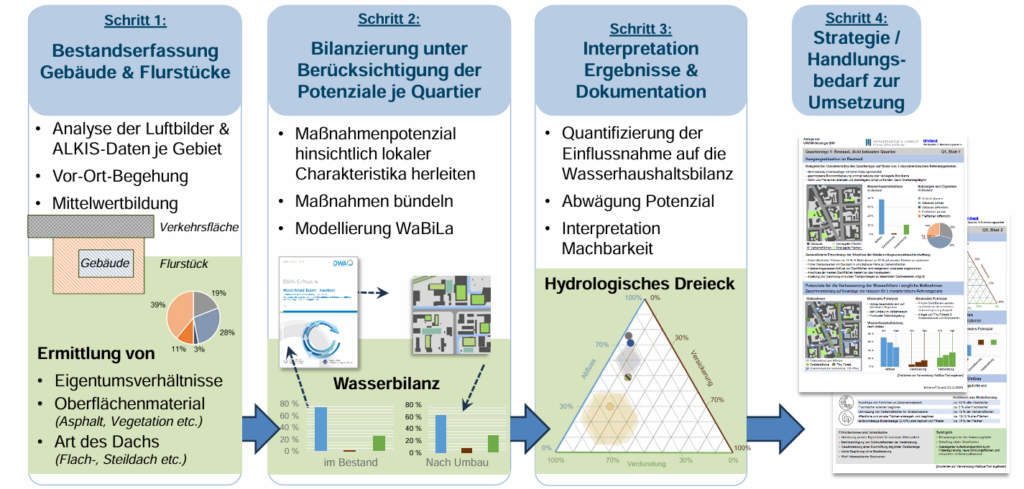

Wasserhaushaltsbilanz gemäß DWA-M 102-4/BWK-M 3-4

Die Wasserhaushaltsbilanz beschreibt die Bilanz von Niederschlag, Verdunstung, Abfluss und Speicheränderung in einem bestimmten Gebiet über einen definierten Zeitraum.

Grundkonzept

Die Wasserhaushaltsbilanz, auch als Wasserbilanz bekannt, ist ein Maß für den Wasserhaushalt eines Gebietes und bildet die Grundlage für die Wasserwirtschaft und deren Planung. Sie berücksichtigt alle Wasserzuflüsse und -abflüsse, um zu verstehen, wie viel Wasser in einer Region für die Nutzung zur Verfügung steht und wie sich Veränderungen auf das Wasserangebot auswirken können.

Wesentliche Komponenten

- Niederschlag (N): Der Wasserinput durch Regen oder Schnee.

- Verdunstung (V): Die Menge an Wasser, die durch Verdunstung und Transpiration von Pflanzen verloren geht.

- Abfluss (A): Das Wasser, das aus dem Gebiet abfließt, sei es oberirdisch oder durch Grundwasserabfluss.

Speicheränderung (ΔS): Veränderungen im Wasserspeicher, z.B. durch Schnee- oder Grundwasseransammlung

Praktische Anwendungen

- Bauleitplanung: Bei der Planung von Neubaugebieten wird die Wasserhaushaltsbilanz zur Regelung der Wasserableitung und zur Sicherstellung von Versickerungen herangezogen. Hierbei wird häufig ein Vergleich zum unbebauten Zustand gezogen, um negative Auswirkungen evaluieren zu können.

- Städtische Entwicklungsprojekte: Bei großen städtischen Entwicklungsprojekten, wie dem Neubau eines Vereinsheims, können spezifische Maßnahmen zur Begrünung von Dächern oder Schaffung von Versickerungsflächen implementiert werden, um den Wasserhaushalt zu optimieren und städtische Hitzeinseln zu reduzieren

Wasserhaushaltsbilanz Beispiel

Kosten

1. Entwässerungsplan für Gebäude und Grundstück

Die Kosten für einen Entwässerungsplan können zwischen 1.000 und 4.000 Euro liegen, abhängig von der Komplexität der Planung.

Kostenfaktoren für einen Entwässerungsplan

- Genehmigungsgebühren: Diese Gebühren variieren je nach Gemeinde und sind ebenfalls in den Gesamtkosten zu berücksichtigen. Die Regelungen finden sich in den jeweiligen Abwassersatzungen.

- Komplexität des Plans: Die Anforderungen an den Entwässerungsplan, wie z. B. die korrekte Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren sowie die Entwässerungstechnik, können die Kosten erheblich beeinflussen. Einfachere Entwässerungspläne sind kostengünstiger als umfangreiche, die multiple Systeme oder spezielle Anforderungen beinhalten.

2. Versickerungsanlagen von Niederschlagswasser gemäß DWA-A 138

Die Kosten zum Berechnung einen Versickerungsanlagen gemäß DWA-A 138 können zwischen 100 bis 250 Euro liegen, abhängig von der Komplexität der Planung.

3. Bemessung von Regenrückhalteräumen gemäß DWA-A 117

Die Kosten zum Berechnung einen Regenrückhalteräumen gemäß DWA-A 117 liegen 150 Euro

4. Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA – M 153

Die Kosten zum Berechnung einen Bewertungsverfahren nach DWA – M 153 liegen 150 Euro

5. Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100

Die Kosten zum Berechnung einen Überflutnachweis gemäß DIN 1986-100 liegen 150 Euro

6. Wasserhaushaltsbilanz gemäß DWA-M 102-4/BWK-M 3-4

Die Kosten zum Berechnung einen Wasserhausaltsbilanz gemäß DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 liegen 300 Euro